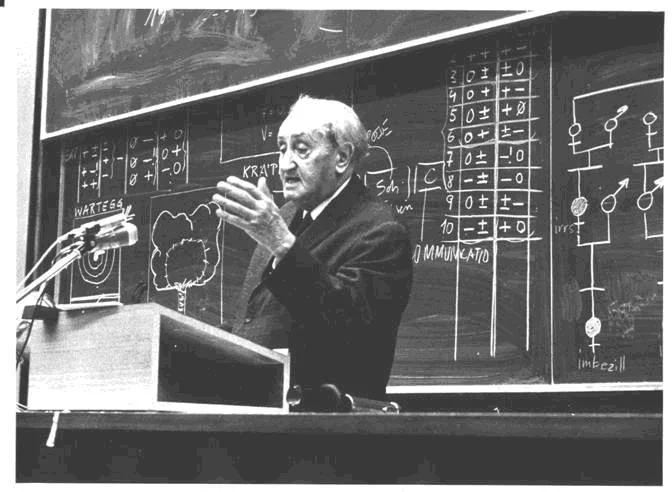

La construction de l’anthropologie clinique repose pour son fondement clinique sur l’anthropopsychiatrie formalisée par le psychiatre et psychanalyste belge Jacques Schotte. Héritier d’une longue tradition à la fois psychanalytique (Freud) et philosophique (phénoménologie), ce psychiatre hors norme du XXe siècle a porté un regard sur la maladie mentale qui apporte à la psychiatrie une perspective inspirante pour dépasser les impasses du XXIe. Son projet : fonder à partir de l’étude nosologique une science psychiatrique qui ne soit pas seulement un patchwork des sciences humaines et sociales, mais dispose de son propre discours, pour soutenir le devenir d’une psychiatrie à la fois, scientifique et humaine. (Feys J.-L, 2009)

En France, peu de professionnel·les savent que Jacques Schotte a été un théoricien important du groupe à l’initiative du mouvement de la psychothérapie institutionnelle avec Tosquelles et Oury. Un infatigable érudit à qui l’on doit d’avoir donné une place aux travaux de Leopold Szondi sur le système pulsionnel. (Szondi L., 1973)

L’anthropopsychiatrie est un chemin qui reste à emprunter, plus qu’une œuvre achevée. Une voie vers l’horizon de l’anthropologie clinique, terme qu’il fut le premier à introduire en 1974.

Nicolas Duruz et Serge Escots ont entrepris de reprendre à nouveaux frais la continuité du projet de Jacques Schotte en définissant pour l’anthropologie clinique un ensemble d’intentionnalités. Notamment, dans le prolongement du travail de Nicolas Duruz sur l’articulation épistémologique différentielle, en affirmant la vocation de l’anthropologie clinique à construire des champs conceptuels aptes à favoriser le dialogue entre différents modèles ou approches thérapeutiques (Duruz et al, 2002).

Tout en recherchant dans les sciences neurobiologiques et neurophysiologiques des appuis pour construire ces champs conceptuels, l’inscription de cette entreprise dans les pas de Jacques Schotte, barre la voie à l’utilisation des neurosciences pour réduire les phénomènes humains au substrat cérébral. Au contraire, il s’agit pour l’anthropologie clinique, dans cette nouvelle démarche de faire valoir les dimensions anthropologiques en jeu dans les apports des sciences naturelles. Une première contribution sous la forme de deux articles publiés dans la revue Psychiatrie, Sciences Humaines et Neurosciences (PSN) a posé les bases de cette nouvelle construction. (Escots S. et Duruz N., 2015).

Le séminaire « Actualité de l’anthropologie clinique en construction » est le temps et l’espace que l’institut se donne pour mener ce travail d’étude à partir d’un collectif de chercheurs européens. Pour l’anthropopsychiatrie, il s’agit de reprendre les travaux antérieurs (Séminaire 5), ainsi que leurs articulations avec d’autres modèles (Szondi et Lacan : Séminaire 17). Mais aussi, d’aller de l’avant en proposant de nouvelles perspectives, comme développé par Devos sur l’outil diagnostique sur les droits et besoins de l’enfant (Séminaire 11).

Le séminaire sur l’anthropologie clinique est une opportunité pour continuer l’étude & la recherche sur l’anthropopsychiatrie au travers du séminaire et de la publication d’articles et d’ouvrages.

Médiagraphie

Feys J.-L., L’anthropopsychiatrie de Jacques Schotte, Editions Hermann, 2009.

Szondi L., Diagnostic expérimental des pulsions, (PUF), 1973.

Séminaire 3 : Analyse des droits et des besoins fondamentaux des enfants dans la perspective de l’anthropologie clinique

Antoine Devos, pédopsychiatre, chef de service de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Aunay-Bayeux, et président de l’Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados.

Collectif, Duruz N. et Gennart M., Traité de psychothérapie comparée, Medecine & Hygiene, 2002.

Escots S. et Duruz N., « Esquisse d’une anthropologie clinique II. Les comportements psychopathologiques comme formes de vie, pensés à l’articulation du fonctionnement neurobiologique, de l’intériorité subjective et des formes symboliques », Psychiatrie, Sciences Humaines, Neurosciences, 2015a/4 vol. 13 : 41-74.

Escots S. et Duruz N., « Esquisse d’une anthropologie clinique I. Anthropopsychiatrie et anthropologie sémiotique », Psychiatrie, Sciences Humaines, Neurosciences, 2015b/3 vol. 13 : 27-51.

Séminaire 5 : Questions fondamentales en psychiatrie : l’apport de l’anthropopsychiatrie de Jacques Schotte

Jean Louis Feys, psychiatre, CP St Bernard à Manage, SSM Le Grès à Auderghem et en privé. Médecin-chef du CP St Bernard à Manage de 2009 à 2020, président des Médecins-chefs de hôpitaux psychiatriques de Bruxelles et de Wallonie de 2010 à 2016.

Dominique Reniers est psychologue clinicien, psychanalyste. Professeur de psychopathologie depuis 2012, il est directeur depuis 10 ans du département de psychologie de l’Institut Catholique de Lille et Responsable Pédagogique depuis 18 ans du Master de Psychologie clinique : Psychopathologie clinique psychanalytique. Ancien membre du Centre d’Etudes Pathoanalytiques fondé par Jacques Schotte, il anime depuis 10 ans un séminaire à l’Institut Catholique de Lille sur le thème « Destin, Pulsion et Clinique », et a entamé en cette année universitaire 2022-2023 un cours d’introduction à la pensée et à l’épreuve de Szondi.

Séminaire 11 : Anthropologie clinique des besoins et droits fondamentaux de l’enfant: expérimentation d’un outil de dialogue partenarial.

Antoine Devos, pédopsychiatre, chef de service de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Aunay-Bayeux, et président de l’Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados. Serge Escots, Docteur en anthropologie, psychothérapeute, consultant en pratiques médico-sociales, chercheur en sciences sociales.

Haxhe S., « Système individuel et système familial : la mise en perspective des modèles de Szondi et Dessoy », Szondiana, 2012/1 vol. 32.